2007年01月10日

タナの取り方

ヒラメ釣りをするときは私の場合、ほとんどアンカーを下ろさずに風、潮まかせの流しで釣りをしています。

こちらではイカダといって浮き玉をつけたロープがあり、そのロープにカキやホタテを養殖しています。

網はこのロープの間に刺すことはできないので、ここは釣り人の特権ですね。

このロープの間を流すとき、風まかせではロープや浮き玉に船がぶつかるのでスラスターと呼んでいますが電動船外機を使ってぷつからないように流しています。

こちらではイカダといって浮き玉をつけたロープがあり、そのロープにカキやホタテを養殖しています。

網はこのロープの間に刺すことはできないので、ここは釣り人の特権ですね。

このロープの間を流すとき、風まかせではロープや浮き玉に船がぶつかるのでスラスターと呼んでいますが電動船外機を使ってぷつからないように流しています。

さて、本題のタナですが、オモリを底につけてから上げた分をタナといいます。

上の写真が私流のヒラメ釣り仕掛けです。

三叉サルカンからオモリまでのステイトの部分は約50cmほどの長さにしてあります。

これより長くても短くても良いのですが、あまり長いとタナを設定しても濁った潮のとき底付近にいるヒラメに見えないし、短いと澄んだ潮のとき遠くのヒラメに見えにくいのかなと思います。

短ければその分、タナを上げればいいのですが、今度は岩などにオモリが接触したときオモリだけで済む根掛かりがステイトが短すぎて海藻類にハリスまで根掛かりすることがあるからだと思います。

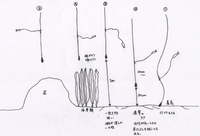

手書きで書いたタナの図です。ヘタでごめんなさい。

ごらんの通り①で仕掛けを底に付かせたらタルミをとり、タナを設定します。

早めにやらないとたるんだ仕掛けにイワシが泳いで絡まったり、船を流しているのでオモリやハリスが底を引きずり根掛かりしてしまいますよ。

また、仕掛けが底に付いているとヒラメがイワシに食いついたアタリがわかりにくいです。

通常は②のように底からオモリまで50cmのタナを取っています。

ハリスの長さが1m以内に抑えていますので、イワシが下に泳いでも根掛かりしにくいと思いますよ~。

つまりイワシはステイトとタナの分を足した1m上を以上かそれ以下を泳いでいる計算です。

活性が低かったり濁っていた場合はオモリを底スレスレにしてタナを設定することもあります。

③のように潮が澄んでいれば大物狙いで1mタナを上げてステイトを足した分の1m50cmのところをイワシが泳ぐようにすることもあります。

こうすればイワシが高いところを泳いでいるので少し離れたヒラメにもアピールできるからです。

④⑤のように海草や岩にオモリが接触したようなアタリがあればすぐにタナを上げて根掛かりに注意しています。

きちんとタナを取っていれば仕掛けは一緒に泳ぐし根掛かりも防止できたりアタリがわかりやすかったりするということですね。

きちんとタナを取っていれば大物ヘの道は近いですよ~。

メインサイトこちら ヒラメ釣り日記

もっとヒラメ釣りを知りたい方はこの本がお薦めですよ。

ヒラメ攻略マニュアル

Posted by ヒラメオンリー at 00:02│Comments(0)

│釣り方